Vous vous demandez sûrement si votre projet de rénovation nécessite une déclaration préalable travaux ou si vous pouvez foncer tête baissée sans alerter l’administration ?

C’est une inquiétude légitime, car entre les mythes tenaces sur les aménagements intérieurs et la réalité stricte des seuils de surface, la frontière de la légalité reste souvent floue pour les propriétaires. Ce dossier décortique pour vous les règles exactes du changement de destination et vous livre la méthode infaillible pour remplir votre dossier sans crise de nerfs, vous évitant ainsi le scénario catastrophe d’une démolition forcée ou d’une amende salée.

Déclaration préalable ou permis de construire : le casse-tête des travaux intérieurs

Quand vos travaux intérieurs exigent une déclaration préalable

Rassurez-vous, changer votre cuisine ou repeindre les murs avec une couleur tendance ne regarde personne. L’administration ne s’en mêle que si vous touchez aux structures porteuses ou si vous créez de la surface habitable. Non, refaire la déco ne demande pas de paperasse.

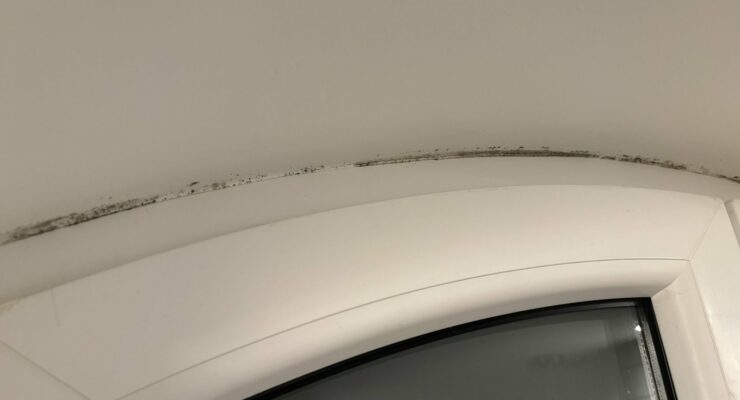

Ce qui déclenche l’obligation, c’est la création de surface de plancher ou d’emprise au sol. Transformer un garage encombré en chambre ou un grenier poussiéreux en véritable pièce de vie est l’exemple typique qui vous expose.

Attention aussi au changement de destination d’un local, même sans toucher à la façade. Transformer une boutique en logement exige une déclaration préalable de travaux, car vous modifiez l’usage fiscal du bien.

Un dernier cas souvent oublié : une ouverture de façace pour y ajouter une baie vitrée ou une porte.

Les fameux seuils de surface : le diable est dans les détails

La règle de base est simple mais stricte : toute création de surface entre 5 m² et 20 m² exige une déclaration. C’est bien la surface de plancher close et couverte qui fait foi ici.

Voici où 90 % des gens se trompent : ce seuil grimpe à 40 m² si vous êtes en zone urbaine couverte par un PLU. La plupart des villes sont concernées, mais vérifiez ce point avant d’agir.

Si vous dépassez ces 20 m² (ou 40 m² selon le cas), vous basculez dans le monde du permis de construire. Là, ce n’est plus une simple formalité, les démarches se corsent.

Le cas particulier du changement de destination

Le changement de destination est un piège administratif classique que beaucoup ignorent. Passer d’un bureau ou d’un commerce à une habitation, même sans casser une cloison, nécessite une autorisation. L’administration surveille ces modifications de près.

Pire encore, si cette transformation implique de modifier les structures porteuses ou la façade, la déclaration ne suffit plus. Vous devez obligatoirement déposer un permis de construire complet pour valider votre projet.

Chez ynspir, notre agence d’architecte d’intérieur, on voit souvent cette omission, elle fait partie des erreurs classiques durant des travaux de rénovation. Vérifiez toujours la destination initiale de votre bien, cela vous évitera une régularisation coûteuse.

Monter son dossier de déclaration préalable : le guide sans blabla

Maintenant que vous savez si vous êtes concerné, passons à la pratique. Monter le dossier peut sembler une montagne, mais avec de la méthode, c’est tout à fait gérable.

Le formulaire Cerfa 16702*01 : ne vous trompez pas de case

Pour vos travaux intérieurs nécessitant une déclaration, oubliez la paperasse inutile et concentrez-vous sur le Cerfa 16702*01. C’est le document officiel validé par le ministère chargé de l’urbanisme pour déclarer des travaux sur une construction existante sans permis de construire.

Attention à ne surtout pas le confondre avec les formulaires dédiés aux lotissements ou aux divisions foncières. Une simple erreur de référence et l’administration rejettera votre dossier sans hésitation, vous faisant perdre des semaines précieuses pour votre projet.

Un conseil d’expert : téléchargez toujours la version la plus récente directement sur le site du Service Public. Les normes évoluent vite, et déposer une mouture obsolète est le meilleur moyen de bloquer votre chantier.

Les pièces à joindre : la checklist pour ne rien oublier

La pièce maîtresse que tout le monde doit fournir, sans exception, est le plan de situation du terrain (DP1). Ce document graphique permet à la mairie de localiser précisément votre bien au sein de la commune.

Ensuite, si vous créez de la surface, le plan de masse (DP2) devient obligatoire pour visualiser le projet dans sa globalité sur le terrain. Ajoutez-y un plan en coupe (DP3) si vous modifiez le profil du terrain, même légèrement.

Soyez maniaque sur la précision : des croquis brouillons ou illisibles sont la cause numéro un des demandes de pièces complémentaires. Ne laissez pas un trait mal tracé retarder votre projet de rénovation intérieure.

Où et comment déposer votre dossier ?

Votre dossier complet doit atterrir au service urbanisme de la mairie de la commune où se trouve le bien. C’est votre interlocuteur unique pour ce type de démarche, inutile de l’envoyer ailleurs.

Vous avez le choix des armes : le dépôt en main propre contre récépissé, l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, ou la voie dématérialisée via le téléservice SVE si votre ville est équipée.

Préparez généralement deux exemplaires du dossier complet pour l’administration. Comme chaque mairie a ses petites habitudes, un coup de fil rapide pour vérifier ce chiffre vous évitera un aller-retour frustrant.

Après le dépôt : les délais, la décision et vos obligations

Votre dossier est déposé. Bien. Maintenant, une nouvelle phase commence : l’attente. Mais attention, ce n’est pas une attente passive, il y a des règles précises à suivre.

Le délai d’instruction : un mois pour souffler, ou pas

Une fois votre dossier complet déposé, l’administration dispose d’un mois pour l’instruire. C’est la règle de base indiquée sur votre récépissé de dépôt. Beaucoup pensent pouvoir démarrer avant, mais c’est une erreur qui peut coûter cher.

Si votre dossier est incomplet, la mairie a un mois pour vous réclamer les pièces manquantes. Le compte à rebours s’arrête net. L’instruction ne reprendra qu’à la réception des pièces manquantes.

Attention, ce délai peut s’allonger considérablement si vous êtes en secteur protégé. La mairie doit alors vous informer de cette modification de délai. C’est souvent le cas près des monuments historiques.

Accord, refus ou silence radio : décrypter la réponse de la mairie

Le scénario idéal reste la décision de non-opposition notifiée par arrêté. Vous recevez ce document officiel par courrier recommandé ou électronique. Vos travaux d’intérieur peuvent officiellement débuter sans crainte administrative.

Et si la mairie ne répond pas ? Ce silence vaut accord tacite au bout d’un mois. C’est un principe fort, mais ne foncez pas tête baissée. Je vous conseille vivement de demander un certificat de non-opposition pour sécuriser votre chantier.

Parfois, l’autorisation arrive avec des prescriptions techniques que vous devrez respecter à la lettre. Pire, le refus pur et simple peut tomber. L’administration doit obligatoirement motiver cette décision négative pour être valable.

La fin du chantier et la vie de votre autorisation

L’autorisation en poche et les travaux lancés, on pourrait croire que le marathon administratif est terminé. Erreur. Il reste quelques étapes clés pour être parfaitement en règle.

La durée de validité : ne laissez pas votre projet prendre la poussière

Votre déclaration préalable n’est pas éternelle, on le sait tous. Elle possède une durée de validité stricte de trois ans à compter de la notification. Vous devez impérativement lancer les travaux dans ce délai précis. Sinon, votre dossier finit simplement à la poubelle.

Attention à ne pas laisser le chantier en plan trop longtemps. Une fois démarrés, les travaux ne doivent pas être interrompus pendant plus d’un an. C’est le meilleur moyen de voir l’autorisation devenir totalement caduque.

Un filet de sécurité existe heureusement pour les retardataires. On peut demander de la prolonger deux fois pour une durée d’un an. Cela marche seulement si les règles d’urbanisme n’ont pas changé entre-temps.

La daact : l’ultime papier pour clore le dossier

Une fois le dernier coup de peinture donné, il faut dégainer la DAACT. C’est la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. Ce document signale officiellement à la mairie que votre chantier est bien terminé.

Ne négligez surtout pas ce formulaire au caractère obligatoire. Par ce document, vous engagez votre propre responsabilité sur la conformité des travaux. Vous certifiez que le résultat colle à ce qui a été autorisé.

La mairie dispose ensuite d’un délai pour contester la conformité. Passé ce délai sans nouvelles de leur part, vous êtes tranquille. C’est l’étape finale indispensable pour sécuriser juridiquement votre projet.

Le recours en cas de refus : tout n’est pas perdu

Si la mairie dit non, tentez d’abord le recours gracieux. Il s’agit de demander poliment à la mairie de revoir sa décision. Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification du refus.

Mais parfois, le dialogue ne suffit pas et l’administration reste muette. Si le recours gracieux est rejeté ou reste sans réponse après deux mois, la voie du recours contentieux s’ouvre.

Cette procédure plus complexe se joue devant le tribunal administratif. Vous avez également un délai de deux mois pour agir. C’est une démarche lourde qui nécessite souvent l’aide d’un professionnel.

Le côté obscur : les risques des travaux non déclarés

On a vu le chemin balisé. Mais que se passe-t-il si on décide de prendre un raccourci et de se passer de déclaration ? Croyez-moi, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Les sanctions financières et pénales : ça peut faire très mal

Aller droit au but : réaliser des travaux sans autorisation constitue une infraction au code de l’urbanisme. La facture peut devenir salée très vite, avec des amendes calculées par mètre carré de surface construite illégalement, pouvant atteindre des sommets.

Sachez que la responsabilité pénale du propriétaire est directement engagée dans cette affaire. Vous ne dormirez pas tranquille tout de suite, car le délai de prescription s’étend sur six ans après l’achèvement des travaux.

Si vous jouez avec le feu en cas de récidive, les peines s’alourdissent et peuvent aller jusqu’à de l’emprisonnement. Ce n’est pas juste une formalité administrative ennuyeuse, c’est la loi pure et dure.

L’ordre de démolition : le scénario catastrophe

Imaginez le pire : le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux sans sourciller. Autrement dit, vous devrez organiser et payer la démolition de ce que vous venez de construire à vos frais.

Cette mesure radicale tombe souvent comme un couperet quand les travaux ne sont pas régularisables, c’est-à-dire lorsqu’ils violent les règles d’urbanisme en vigueur. Votre investissement part alors littéralement en fumée.

N’oubliez pas que la responsabilité civile, elle, possède un délai de prescription de dix ans. Un voisin mécontent peut donc lancer une action en justice contre vous pendant toute une décennie.

Les complications à la revente : le retour de bâton

Vous vous heurterez à un mur en béton au moment de vendre : l’impossibilité de signer l’acte. Le notaire, lors de ses vérifications, contrôlera la conformité du bien et des travaux non déclarés bloqueront net la transaction.

L’acquéreur potentiel, même très intéressé, se retirera presque toujours du dossier de peur d’hériter de vos problèmes administratifs. Personne n’a envie d’acheter un bien grevé d’un vice caché de cette nature.

Au final, la petite économie de temps réalisée en évitant la déclaration se transforme en une perte financière massive lors de la revente. Vous voilà prévenus.

Régulariser la situation : comment réparer l’erreur ?

Le mal est fait, les travaux ont été réalisés sans autorisation. Pas de panique. Il existe une porte de sortie, mais elle demande d’agir vite et correctement. Voici comment procéder pour une régularisation.

Le principe de la régularisation a posteriori

Vous pensez être dans une impasse ? Faux. Il est tout à fait possible de régulariser des travaux déjà effectués. La manœuvre est simple sur le papier : vous déposez un dossier de déclaration préalable ou de permis, exactement comme si le chantier n’avait pas encore débuté.

Sur le formulaire Cerfa, n’essayez pas de ruser. Cochez simplement la case indiquant qu’il s’agit d’une régularisation. Jouer la transparence totale avec l’administration reste votre meilleure stratégie pour éviter les ennuis.

Attention tout de même, cette démarche ne vous exonère pas automatiquement des sanctions pénales si une procédure est déjà lancée. Cela dit, elle prouve votre bonne foi et calme souvent le jeu.

La condition sine qua non : la conformité aux règles actuelles

Voici le détail qui tue souvent les dossiers. Pour être validés, vos aménagements doivent respecter les règles d’urbanisme en vigueur au moment du dépôt de la demande de régularisation, et non celles applicables lors de la construction.

C’est un piège redoutable. Si le PLU a évolué et s’est durci entre-temps, votre rénovation, pourtant conforme à l’époque, pourrait *devenir impossible à régulariser* aujourd’hui. Vous voyez le risque ?

Avant de déposer le moindre document, faites appel à un expert comme Ynspir pour vérifier la conformité de votre projet aux normes actuelles. C’est indispensable pour éviter un refus catastrophique.

Se faire accompagner : la fausse bonne idée du solo

Je vous déconseille fortement de tenter cette procédure en solitaire. Les enjeux financiers et légaux sont trop lourds. L’administration examinera votre dossier avec une vigilance accrue, cherchant la moindre faille technique.

Un architecte d’intérieur saura monter un dossier béton. Il fournira des plans précis et des arguments techniques irréfutables pour défendre la légalité de votre projet face aux services instructeurs.

Chez Ynspir, nous avons l’habitude de gérer ces situations délicates pour nos clients. C’est un investissement mineur qui vous apporte la sérénité et sécurise durablement la valeur.

Se frotter à l’administration, c’est un peu comme dompter un lion avec un tabouret : risqué sans expérience. Plutôt que de jouer à la roulette russe avec votre patrimoine, optez pour la sécurité. Un dossier carré, c’est la clé de la sérénité. Et si la phobie administrative vous guette, l’équipe ynspir est là pour transformer ce casse-tête en formalité.

FAQ

Quand devez-vous vraiment passer par la case déclaration préalable ?

Vous devez déposer une déclaration préalable (DP) dès que vos travaux sortent de l’entretien courant mais ne sont pas assez gros pour un permis de construire. Concrètement, c’est le cas si vous modifiez l’aspect extérieur de votre maison (façade, toiture), si vous changez la destination d’un local (un commerce qui devient un loft) sans toucher aux murs porteurs, ou si vous créez une nouvelle surface de plancher comprise entre 5 m² et 20 m² (voire 40 m² en zone urbaine avec PLU).

Quels types de travaux déclenchent l’alerte rouge administrative ?

Les travaux soumis à déclaration préalable sont nombreux et parfois piégeux. Cela inclut l’aménagement de combles, la transformation d’un garage en chambre, la pose de fenêtres de toit (Velux), ou encore la construction d’une piscine non couverte de moins de 100 m². Si vous touchez à l’esthétique visible depuis la rue ou si vous augmentez votre surface habitable, l’administration veut avoir son mot à dire.

Quels documents glisser dans votre dossier pour éviter le rejet ?

Pour que votre dossier passe comme une lettre à la poste, il vous faut impérativement le formulaire Cerfa adapté (généralement le 13703*06). À cela, ajoutez un plan de situation pour vous localiser, un plan de masse si vous créez de la surface, et des plans des façades si vous modifiez l’extérieur. N’oubliez pas la représentation de l’aspect extérieur (souvent un photomontage) pour montrer à la mairie à quoi ressemblera le projet fini.

Quels travaux pouvez-vous lancer les yeux fermés sans rien demander ?

Bonne nouvelle, vous avez le champ libre pour tout ce qui est rénovation purement intérieure sans création de surface. Refaire l’électricité, changer le carrelage, repeindre le salon ou abattre une cloison non porteuse ne regarde que vous. Tant que l’aspect extérieur de la maison ne change pas et que vous ne transformez pas un local technique en habitation, vous n’avez aucune autorisation à demander.

Changer vos fenêtres : simple formalité ou déclaration obligatoire ?

C’est un point souvent mal compris : changer des fenêtres modifie l’aspect extérieur du bâtiment, c’est donc soumis à une déclaration préalable. La seule exception est le remplacement strictement à l’identique (mêmes dimensions, mêmes matériaux, même couleur, mêmes croisillons). Si vous passez du bois au PVC ou changez la couleur des volets, la déclaration est incontournable et doit parfois se compléter d’une demande aux ABF – selon le secteur..

À quel moment bascule-t-on de la déclaration préalable au permis de construire ?

La frontière se situe généralement au niveau de la surface créée. Au-delà de 20 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, le permis de construire (PC) devient obligatoire. Attention, en zone urbaine couverte par un PLU, ce seuil grimpe à 40 m², sauf si l’extension porte la surface totale à plus de 150 m², auquel cas le PC (et l’architecte) redevient la règle. De même, un changement de destination avec modification des structures porteuses exige directement un permis.