Craignez-vous que votre projet immobilier ne vire au cauchemar en découvrant trop tard que votre bien se situe en pleine zone mérule de France ? Nous avons analysé pour vous la carte officielle des territoires sous surveillance afin de vous expliquer comment les arrêtés préfectoraux impactent concrètement vos obligations et vos droits de propriétaire.

Préparez-vous à identifier les signaux d’alerte que les vendeurs tentent parfois de dissimuler et découvrez les stratégies de rénovation efficaces pour éradiquer définitivement ce parasite du bois.

La carte des zones mérule en France : les départements sous surveillance

Qu’est-ce qu’une zone à risque mérule officielle ?

Une zone à risque mérule ne désigne pas simplement un lieu humide, mais un territoire ciblé par un arrêté préfectoral. Cette décision administrative tombe quand le champignon menace gravement la sécurité des bâtiments et la santé publique.

Dès qu’un arrêté tombe, la mécanique légale s’enclenche pour les propriétaires, surtout pour vendre. La loi ALUR impose alors une stricte obligation d’information pour protéger l’acheteur contre ce vice caché.

Attention au piège : l’absence d’arrêté ne garantit absolument pas l’absence de mérule. Le risque existe sur tout le territoire, ces zones subissent juste une surveillance administrative renforcée.

Cette cartographie reste mouvante et évolue constamment selon les déclarations faites en mairie.

Les départements officiellement classés en 2025

La contamination se concentre lourdement sur certaines zones géographiques bien identifiées. Sans surprise, le Grand-Ouest et le Nord de la France figurent parmi les secteurs les plus surveillés par les autorités.

La liste des départements touchés inclut le Finistère, la Seine-Maritime, le Nord, l’Aisne, la Somme, mais aussi le Jura, le Rhône et le Puy-de-Dôme. Cette surveillance est active pour 2025.

Voici la liste complète des zones à risque élevé : l’Aisne (02) ; l’Aube (10) ; l’Eure (27) ; le Finistère (29) ; l’Indre (36) ; le Jura (39) ;la Moselle (57) ; le Puy-de-Dôme (63) ; le Haut-Rhin (68) ; le Rhône (69) ;l a Seine-Maritime (76) ; les Deux-Sèvres (79) ; la Somme (80).

Notez bien que dans ces départements, l’arrêté vise souvent des communes spécifiques et non l’intégralité du territoire. Le réflexe intelligent reste de vérifier directement en mairie ou préfecture.

A noter : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas la mérule ailleurs en France.

Pourquoi ces régions sont-elles plus touchées ?

Le climat joue un rôle moteur dans cette prolifération inquiétante. Ce champignon prospère grâce à l’humidité, l’obscurité et un manque de ventilation, ce qui rend les régions au climat océanique particulièrement vulnérables.

Notre patrimoine bâti ancien, riche en boiseries et caves en terre battue, retient l’eau comme une éponge. C’est littéralement le buffet à volonté idéal pour la Serpula lacrymans.

Paradoxalement, des rénovations mal calibrées aggravent la situation. Une isolation excessive sans ventilation transforme une maison saine en étuve, créant les conditions parfaites pour l’infestation.

Ce cocktail climat et vieux bâti explique la saturation dans les Hauts-de-France ou le Grand Est.

Mérule : le vice caché par excellence lors d’un achat immobilier

Maintenant que la carte des risques est claire, parlons du vrai danger pour votre portefeuille et vos nerfs : la mérule cachée lors d’un achat.

Les signes qui ne trompent pas : l’œil de l’architecte d’intérieur

Faites confiance à votre nez. Une odeur de champignon ou de sous-bois humide dans une pièce, surtout une cave ou des combles, doit immédiatement vous alerter. C’est souvent le premier indice olfactif, bien avant que le danger ne devienne visible à l’œil nu.

Visuellement, cherchez une substance cotonneuse et blanche qui vire ensuite à un amas brun-rougeâtre avec des bords blancs. Ses filaments sont redoutables et peuvent traverser la maçonnerie pour s’étendre.

Regardez les détails : des plinthes qui gondolent, un plancher qui s’affaisse légèrement ou des boiseries qui se déforment et sonnent creux. Ce sont des preuves que le bois est attaqué de l’intérieur, même si le champignon n’est pas visible en surface.

Attention au camouflage : les techniques des vendeurs peu scrupuleux

Méfiez-vous des rénovations trop récentes et très localisées. Un coup de peinture fraîche sur un seul mur d’une cave ou un lambris neuf posé à la va-vite sert souvent à cacher la misère. C’est un signal d’alarme majeur.

Le doublage par plaques de plâtre est un classique. Poser une déco en placo devant un mur humide est une technique courante pour camoufler la mérule et masquer l’humidité qui la nourrit en douce.

Ne soyez pas timide, vérifiez derrière les meubles, les placards intégrés et sous les tapis. Un vendeur malhonnête espère que vous ne regarderez pas dans les coins sombres. C’est exactement là qu’il faut regarder.

Le diagnostic mérule : quand est-il vraiment obligatoire ?

Soyons clairs sur la situation légale. Le diagnostic mérule n’est PAS obligatoire sur tout le territoire français. Il ne l’est que pour la vente d’un bien situé dans une zone couverte par un arrêté préfectoral spécifique.

Pourtant, même en dehors de ces zones, un vendeur a une obligation d’informer l’acheteur s’il a connaissance de la présence de mérule. Le cacher constitue un vice caché puni par la loi.

En tant qu’experts, nous conseillons de demander ce diagnostic volontairement si vous avez le moindre doute, même hors zone réglementée. C’est une petite dépense qui peut éviter une catastrophe financière.

C’est un point capital à vérifier, tout comme ce qu’il faut vérifier avant d’acheter une maison pour éviter les mauvaises surprises.

Identifier l’ennemi : mérule, salpêtre ou simple moisissure ?

Savoir repérer les cache-misères c’est bien, mais encore faut-il ne pas confondre la mérule avec d’autres problèmes d’humidité moins graves. Faisons le point.

L’aspect visuel : ne vous y trompez pas

La mérule affiche un aspect cotonneux et épais, blanc au départ, virant au brun-rouille bordé de blanc. Morte, sa consistance devient sèche et cassante. Repérez surtout cette poussière rouge (spores) caractéristique : ce sont ses spores volatiles.

Le salpêtre forme des dépôts blanchâtres ou grisâtres à la surface des murs, avec un aspect cristallin très net. On dirait littéralement du “givre” qui ne prend pas d’épaisseur.

La moisissure se manifeste par des taches noires, vertes ou bleutées, souvent avec un toucher velouté ou duveteux. Elle reste en surface, signe direct de condensation ou d’une infiltration d’eau visible.

L’impact sur les matériaux : du superficiel au destructeur

C’est l’ennemi public numéro un. La mérule dévore la cellulose du bois, causant une pourriture cubique où la matière se fracture en petits dés. Elle peut anéantir une charpente ou un plancher entier en quelques mois seulement.

Le salpêtre reste un souci esthétique de dégradation superficielle. Il fait cloquer les enduits et les peintures, certes, mais il n’attaque pas la structure porteuse du bâtiment.

La moisissure abîme vos revêtements et nuit à la santé, c’est un fait. Pourtant, elle n’a pas l’impact structurel dévastateur propre à la mérule.

La mérule face au béton et à la maçonnerie : un mythe à clarifier

Soyons clairs : la mérule ne se nourrit pas de la maçonnerie. Le béton, la brique ou la pierre ne l’intéressent pas comme source de nourriture. Elle ne les “mange” absolument pas, contrairement aux idées reçues.

MAIS, et c’est là le piège, ses filaments peuvent traverser la maçonnerie sur plusieurs mètres. Ils voyagent à travers les joints pour chercher de l’humidité et du bois plus loin.

Un mur en parpaing sert alors de simple “pont” pour que le champignon passe d’une cave humide à un plancher sain. C’est cette capacité de propagation qui est redoutable.

Après l’infestation : comment repenser son intérieur ?

Une fois le traitement professionnel terminé, la page est loin d’être tournée. En tant qu’architectes d’intérieur, c’est là que notre rôle commence : transformer une zone sinistrée en un espace de vie sain et agréable.

Assainir et reconstruire : les priorités absolues

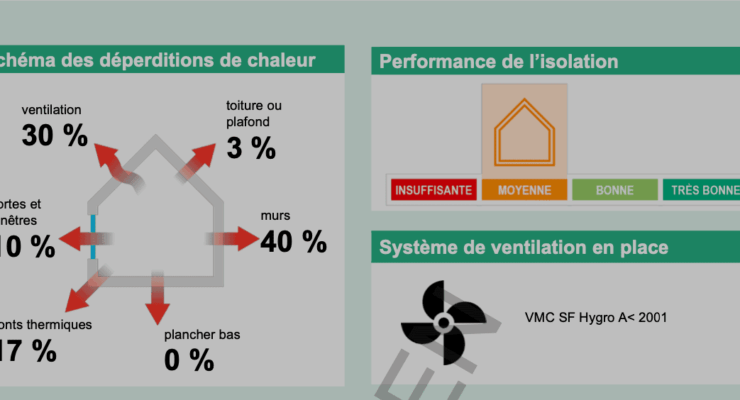

Avant toute décoration, il faut s’assurer que la source d’humidité a été totalement éradiquée, sinon le cauchemar recommencera. L’installation d’une Ventilation mécanique contrôlée (VMC) performante, un drainage efficace ou la réparation immédiate des fuites, c’est non négociable.

Les matériaux contaminés doivent être impérativement remplacés, ne cherchez pas à les nettoyer en surface. Cela concerne évidemment les boiseries structurelles, mais aussi les isolants et les plaques de plâtre qui ont été en contact avec le champignon.

C’est l’occasion idéale de repenser l’isolation avec des matériaux plus respirants pour laisser le bâti vivre. Il faut aussi revoir la circulation de l’air, surtout dans les pièces sensibles comme les sous-sols, pour éviter la stagnation.

Le choix des matériaux : ne plus jamais lui donner à manger

Privilégiez des matériaux qui ne contiennent pas de cellulose dans les zones anciennement touchées, car c’est le festin de la mérule. Pensez au métal, au verre, ou à des bois naturellement résistants ou traités en profondeur.

Pour les revêtements de sol, le carrelage ou le béton ciré sont d’excellentes alternatives au parquet traditionnel. Ils sont particulièrement recommandés dans les pièces à risque comme les rez-de-jardin ou les caves humides.

Pour les murs, préférez utiliser des peintures anti-humidité ou des enduits à la chaux. Ces solutions régulent naturellement l’hygrométrie ambiante et sont nettement moins propices au développement futur de champignons dévastateurs.

Réaménager pour la lumière et la ventilation

La mérule déteste la lumière et l’air, alors servez-vous en. C’est le moment de revoir l’aménagement pour maximiser ces deux éléments. Parfois, abattre une simple cloison non porteuse peut tout changer à la salubrité d’une pièce.

Nous suggérons souvent l’installation d’une verrière pour séparer deux espaces sans jamais bloquer la lumière naturelle. Vous pouvez aussi envisager l’agrandissement d’une ouverture existante en posant une porte-fenêtre pour aérer massivement.

Dans les pièces aveugles comme un sous-sol, il est vital de bien penser l’éclairage et la ventilation mécanique. L’objectif est d’éviter de recréer un environnement favorable au retour de l’infection.

Prévention : les bonnes pratiques pour garder la mérule à distance

Réparer c’est une chose, mais éviter que le cauchemar ne (re)commence en est une autre. Voici quelques règles d’or pour maintenir un habitat sain.

La guerre contre l’humidité : vos points de vigilance

L’humidité reste votre pire ennemi dans cette bataille silencieuse contre le champignon. Guettez obsessionnellement les moindres signes d’infiltration comme des taches au plafond ou du salpêtre sur les parois. Une banale fuite de toiture ou de tuyauterie vire vite au drame absolu. Ne laissez rien passer.

Jetez aussi un œil critique à vos gouttières et descentes d’eau de pluie. Une fois bouchées, elles forcent l’eau à ruisseler sur les façades, gorgeant vos murs d’une humidité fatale. C’est une négligence qui coûte souvent très cher aux propriétaires.

Méfiez-vous des remontées capillaires, surtout si vous habitez une vieille bâtisse mal isolée du sol. Parfois, seul un drainage périphérique ou l’injection de résine spéciale parviendra à assainir durablement vos fondations. N’attendez pas que le mal s’installe pour agir.

L’importance capitale de la ventilation

Votre maison a besoin de respirer pour survivre aux attaques fongiques destructrices. Ouvrez grand les fenêtres dix minutes par jour, même quand il gèle dehors pour chasser l’air vicié. Ce geste banal reste votre meilleure arme préventive.

Installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) performante change radicalement la donne pour la santé du bâti. Elle garantit un renouvellement d’air constant, vital dans les pièces humides comme la salle de bain. Sans ça, la condensation s’accumule dangereusement. C’est un investissement non négociable.

Ne bouchez jamais vos grilles d’aération, même si un courant d’air frais vous agace en hiver. Bloquer ce flux condamne vos murs à moisir.

Aménagement intérieur : les erreurs à ne pas commettre

Arrêtez de stocker bois et cartons à même les murs de votre cave ou garage. Ces piles créent des zones confinées et humides, offrant un festin royal au champignon lignivore. Vous lui construisez littéralement un nid douillet. C’est une erreur de débutant classique.

Évitez aussi de plaquer vos armoires massives directement contre les murs froids donnant sur l’extérieur. Laissez toujours quelques centimètres d’écart pour que l’air circule librement derrière vos meubles. Sinon, la moisissure s’y installera sournoisement sans que vous le voyiez.

Si vous prévoyez d’ aménager un sous-sol en pièce de vie, anticipez le risque dès la conception du projet. Choisissez des matériaux imputrescibles et doublez la ventilation pour éviter tout drame futur. Pensez “anti-mérule” avant de penser déco.

Déclarer la mérule : une démarche citoyenne et obligatoire

Enfin, si malgré toutes les précautions le champignon apparaît, il y a une dernière étape qui n’est pas une option : la déclaration.

Pourquoi la déclaration en mairie est-elle si importante ?

La déclaration en mairie est une obligation légale dès que la présence de mérule est avérée. Ce n’est pas juste pour les statistiques, c’est un acte de protection collective indispensable.

Cette déclaration permet à la commune de cartographier la présence du champignon sur son territoire. Si les cas se multiplient, le maire peut alerter la préfecture, qui pourra alors décider de classer la zone à risque par arrêté.

Comment et qui doit faire la déclaration ?

C’est l’occupant de l’immeuble (propriétaire ou locataire) qui a l’obligation de faire la déclaration. Si vous êtes locataire, vous devez informer votre propriétaire et faire la démarche immédiatement.

La déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maire. Il faut y joindre les preuves de la présence du champignon, comme le diagnostic technique.

En l’absence de déclaration, votre responsabilité peut être engagée si le champignon se propage chez vos voisins. C’est un risque juridique inutile.

Les conséquences de l’absence de déclaration

Ne pas déclarer la mérule, c’est prendre le risque de voir le problème s’étendre et de compliquer sa gestion à l’échelle du quartier entier.

Pour un vendeur, ne pas déclarer une mérule connue avant une vente est une faute grave. L’acquéreur pourra se retourner contre lui pour vice caché et annuler la vente.

Cette démarche est donc à la fois une protection pour la collectivité et pour vous-même sur le plan juridique. Mieux vaut être transparent.

Face à la mérule, votre meilleure arme. Surveillez l’humidité, ventilez vos pièces et ne négligez jamais les signes avant-coureurs. Si le doute s’installe, faites appel à un expert sans attendre. Un habitat sain se construit au quotidien : ouvrez l’œil et respirez tranquille